イメージ画像:Spirits Navi | 家飲み研究員の蒸留酒ガイド 作成

「蒸留酒とは、一体どんなお酒なのでしょうか?」

ウイスキーや焼酎、ジンなど、名前はよく耳にするけれど、いざ「蒸留酒とは何か」と聞かれると、案外うまく説明できないものですよね。もしかしたら、ビールや日本酒のような醸造酒との違いが気になって、このページにたどり着いたのかもしれません。あるいは、ブランデーのように、ワインから作られる蒸留酒もあるのだろうか、と疑問に思っている方もいらっしゃるでしょう。

最近よく耳にする「蒸留酒は太らない」という噂も、気になるところではありませんか。「蒸留酒がいい理由は何ですか?」「体にいいって本当?」その秘密は、多くの人が注目する糖質にあるのでしょうか。

この記事では、そんなあなたのあらゆる疑問に、歴史や簡単な作り方を交えながら、一つひとつ丁寧にお答えしていきます。世界にはどんな種類の蒸留酒があるのか、その一覧や人気のランキング、さらには英語でどう表現するのか、人気アニメのコナンに出てくるお酒との面白い関係まで、わかりやすく解説します。

さあ、難しく考えずにリラックスしてください。蒸留酒とはどんなお酒なのか、その魅力的な世界をご案内します。読み終える頃には、きっとあなたのお気に入りの一杯が見つかるはずですよ。

この記事でわかること

- 蒸留酒と醸見酒の明確な違い

- ウイスキーや焼酎など代表的な蒸留酒の種類とそれぞれの特徴

- 蒸留酒が太りにくいと言われる理由と糖質の関係

- 自分に合った蒸留酒の選び方と日々の楽しみ方

蒸留酒とは?歴史、種類、作り方まで、その基本と魅力をわかりやすく解説

- 醸造酒との違いは一目瞭然!「蒸留」が解き明かすお酒の新たな世界

- 世界を旅するように楽しむ!代表的な蒸留酒の種類と圧巻の一覧

- 錬金術の遺産か、神の雫か。ロマン溢れる蒸留酒の作り方と歴史

- これで完璧!「蒸留酒とは何か」を誰にでも簡単に説明する方法

- 焼酎、ジン、そしてワインとの関係は?身近な疑問に答えます

- 知的好奇心を刺激する豆知識:蒸留酒の英語表現とコナンとの繋がり

醸造酒との違いは一目瞭然!「蒸留」が解き明かすお酒の新たな世界

イメージ画像:Spirits Navi | 家飲み研究員の蒸留酒ガイド 作成

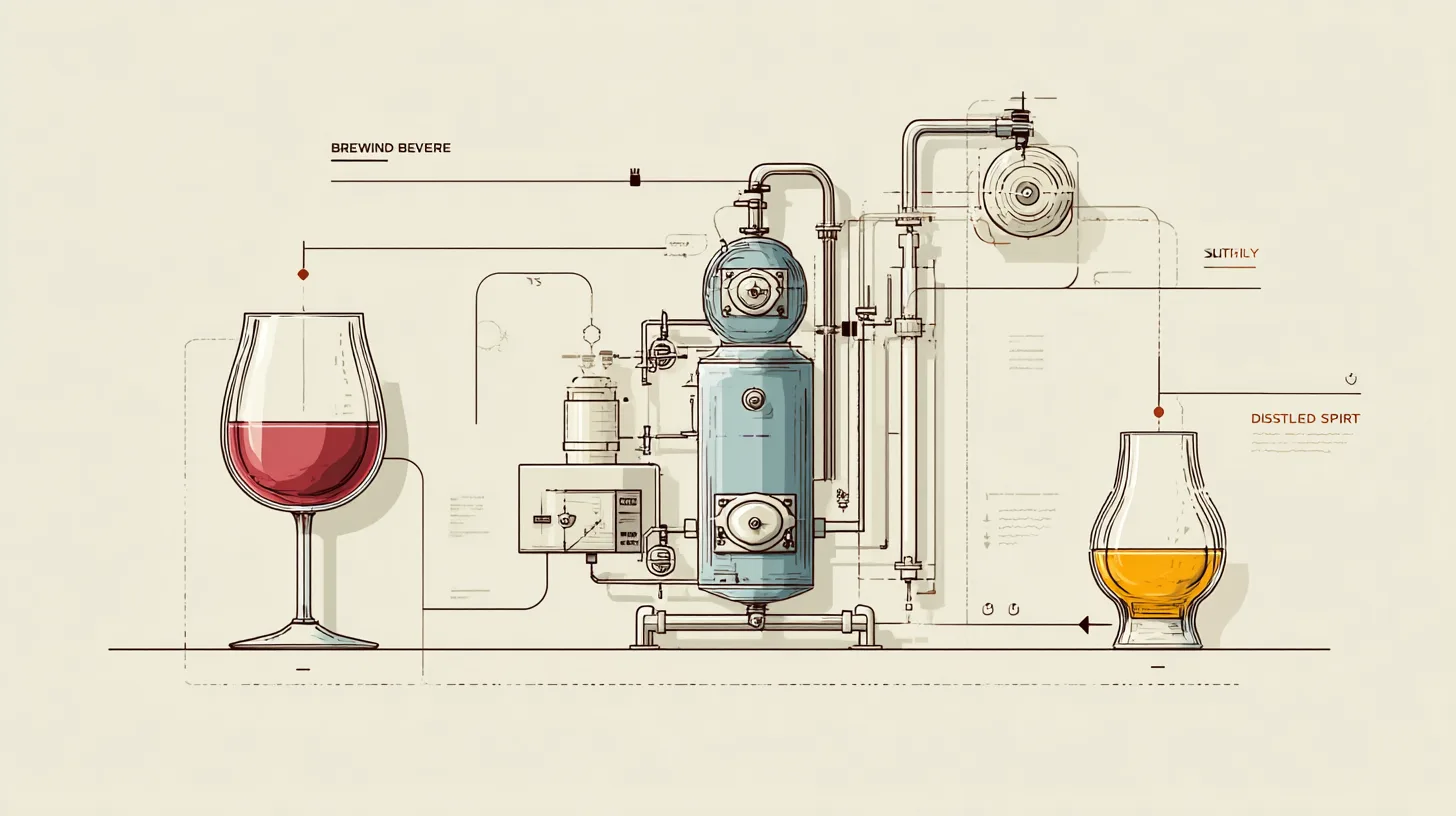

まず、蒸留酒を理解する上で欠かせないのが、兄弟のような存在である「醸造酒」との違いです。この二つを分ける決定的なポイントは、その名の通り「蒸留」という工程を経ているかどうかに尽きます。

醸造酒は、果物や穀物といった原料を酵母の力でアルコール発酵させて造るお酒です。代表的なものに、ワイン、ビール、日本酒があります。原料の風味が豊かに残る一方で、アルコール度数は20度以下に留まるのが一般的です。

一方、蒸留酒はこの醸造酒をさらに加熱し、気体になったアルコール分(蒸気)を集めて冷却し、再び液化させることで造られます。この「蒸留」のプロセスが、まるで魔法のようです。

水の沸点が100℃であるのに対し、アルコールの沸点は約78.3℃と低い性質を持っています。この温度差を利用して先に気化するアルコール分を効率よく集めることで、アルコール度数がぐっと高まり、40度を超えるものも珍しくありません。

さらに、蒸留の過程で水分や雑味成分が取り除かれるため、クリアでピュアな味わいが生まれるのです。つまり蒸留酒とは、醸造酒という母から生まれた、よりパワフルで洗練されたエキスとも言えるでしょう。

世界を旅するように楽しむ!代表的な蒸留酒の種類と圧巻の一覧

蒸留酒の魅力の一つは、その圧倒的な多様性です。世界中の国々で、その土地の産物を活かした個性的な蒸留酒が造られており、その種類を知ることはまるで世界地図を広げるような楽しさがあります。ここでは代表的な蒸留酒を一覧でご紹介します。

- ウイスキー (Whisky/Whiskey)

- 原料: 大麦、ライ麦、とうもろこしなどの穀物

- 特徴: 穀物を原料とした醸造酒を蒸留し、木樽で熟成させるのが最大の特徴。熟成によって生まれる複雑な香りと深い味わいは「時の贈り物」とも称されます。スコットランドの「スコッチ」、アメリカの「バーボン」などが有名です。

- ブランデー (Brandy)

- 原料: 主に白ブドウ

- 特徴: ワイン(果実の醸造酒)を蒸留し、木樽で熟成させたお酒。華やかでフルーティーな香りを持ち、「ワインの魂」とも呼ばれます。フランスのコニャック地方やアルマニャック地方で造られるものが最高級品とされています。

- ジン (Gin)

- 原料: 穀物など

- 特徴: 穀物を原料とした蒸留酒に、ジュニパーベリー(杜松の実)や様々な植物(ボタニカル)で香り付けをしたお酒。爽やかでキレのある風味が特徴で、カクテルのベースとしても絶大な人気を誇ります。

- ウォッカ (Vodka)

- 原料: 穀物、じゃがいもなど

- 特徴: 蒸留後に白樺の炭でろ過するのが伝統的な製法。無味無臭に近く、クリアでクセのない味わいが特徴です。カクテルの味わいを邪魔しないため、様々な割材と相性抜群です。

- ラム (Rum)

- 原料: サトウキビ

- 特徴: サトウキビの搾り汁や糖蜜を原料とする、甘い香りが魅力のお酒。カリブ海が故郷とされ、その陽気なイメージそのままに、コーラなど甘い飲み物との相性も良いです。

- テキーラ (Tequila)

- 原料: 竜舌蘭(アガベ)

- 特徴: メキシコ特産のアガベを原料とし、独特の青々しい香りと甘みを持ちます。塩とライムを供にショットで飲むスタイルが有名ですが、近年ではじっくり味わう高級品も増えています。

- 焼酎・泡盛 (Shochu/Awamori)

- 原料: 米、麦、さつまいも、黒糖など

- 特徴: 日本が世界に誇る蒸留酒。非常に多様な原料から造られるため、風味のバリエーションが豊かな点が魅力です。食事との相性も抜群で、様々な飲み方で楽しまれています。

錬金術の遺産か、神の雫か。ロマン溢れる蒸留酒の作り方と歴史

蒸留酒の歴史を遡ると、なんと古代メソポタミア文明にまで行き着きます。しかし、当時はまだお酒ではなく、植物から香水を抽出したり、海水を真水に変えたりするための技術でした。

この「蒸留」という技術が、お酒造りに革命をもたらしたのは中世ヨーロッパでのこと。特に大きな役割を果たしたのが、卑金属から貴金属を創り出そうと研究に没頭していた錬金術師たちです。彼らは不老不死の霊薬「生命の水(アクア・ヴィテ)」を追い求める中で、ワインを蒸留するという試みに行き着きました。

こうして生まれたアルコール度数の高い液体は、燃えるような口当たりと体を温める効果から、薬として、そして人々に活力を与える神秘的な飲み物として重宝されるようになります。ラテン語の「アクア・ヴィテ」は、ゲール語では「ウシュク・ベーハー(生命の水)」となり、これが「ウイスキー」の語源になったという説は、まさに歴史のロマンを感じさせます。

この錬金術師たちの探求心が、ウイスキーやブランデーといった現代に続く蒸留酒の原型を創り出したのです。まさに蒸留酒とは、科学と神秘が交差する点で生まれた、人類の知恵と情熱の結晶と言えるでしょう。

これで完璧!「蒸留酒とは何か」を誰にでも簡単に説明する方法

さて、ここまで様々な角度から蒸留酒を見てきましたが、「結局、一言で説明するなら?」と聞かれた時のために、誰にでも簡単に伝わる説明方法を用意しておきましょう。ポイントは3つです。

- 「醸造酒を"蒸留"して、アルコールをギュッと濃縮したお酒だよ」まずは醸造酒との関係性を引き合いに出し、「蒸留」というキーワードで違いを明確にします。ジュースを煮詰めて美味しいエキスだけを取り出すイメージ、と伝えるとより分かりやすいかもしれません。

- 「だから、アルコール度数が高くて、スッキリクリアな味わいが特徴なんだ」次に、蒸留した結果どうなるのかを伝えます。度数が高いという事実と、雑味が少ないという味の特徴をセットで話すと、相手も味の想像がしやすくなります。

- 「ウイスキーとか焼酎、ジンなんかがその仲間だね」最後に、具体的なお酒の名前を挙げましょう。相手が知っているであろう身近な例を出すことで、「ああ、あれのことか!」と一気に理解が深まります。

この3ステップで話せば、あなたも今日から蒸留酒マイスターです。

焼酎、ジン、そしてワインとの関係は?身近な疑問に答えます

蒸留酒の世界を探求していると、いくつか身近な疑問が湧いてきます。ここでは、特に質問の多いお酒との関係性を整理してみましょう。

- 焼酎とは?前述の通り、焼酎は日本を代表する蒸留酒です。米や麦、芋、そば、黒糖など、実に様々な原料から造られるのが世界的に見ても大きな特徴です。蒸留方法にも種類があり、原料の風味を豊かに残す「単式蒸留(乙類・本格焼酎)」と、クリアでピュアな味わいになる「連続式蒸留(甲類焼酎)」に大別されます。

- ジンとは?ジンもまた、れっきとした蒸留酒です。その定義は「ジュニパーベリーで香り付けされていること」。ベースとなるスピリッツ(蒸留酒)は穀物由来が多いですが、規定はなく自由です。そのため、近年では世界中で個性的なボタニカル(植物)を使った「クラフトジン」がブームとなっており、その多様性はますます広がっています。

- ワインとの関係は?ワインはブドウを原料とする「醸造酒」です。そして、そのワインを蒸留したものが「ブランデー」という「蒸留酒」になります。つまり、ワインは蒸留酒の"親"とも"原料"とも言える存在。切っても切れない深い関係にあるのです。高級ブランデーが芳醇なブドウの香りを持つのは、この関係性を考えれば納得がいきますね。

知的好奇心を刺激する豆知識:蒸留酒の英語表現とコナンとの繋がり

最後に、あなたの知的好奇心をくすぐる豆知識を二つほど。

一つ目は英語での表現です。海外のバーでメニューを見たり、注文したりする際に役立ちます。蒸留酒は一般的に "Spirits"(スピリッツ) と呼ばれます。魂や精神を意味する単語ですが、アルコールが気化(気体化)する様子から、生命の本質的なものとしてこう呼ばれるようになったと言われています。また、より直接的に "Distilled liquor" とも表現されます。

二つ目は、人気漫画『名探偵コナン』との面白い繋がりです。作中に登場する「黒ずくめの組織」の幹部たちのコードネームは、実はほとんどがお酒の名前に由来しており、その多くが蒸留酒です。「ジン」「ウォッカ」「ラム」「バーボン(ウイスキーの一種)」「ライ(ライ・ウイスキー)」など、物語の重要な鍵を握るキャラクターたちが、この記事で紹介した蒸留酒の名前を冠しているのは非常に興味深い点です。作品を思い浮かべながらこれらのお酒を味わってみるのも、一風変わった楽しみ方かもしれません。

蒸留酒は太らない?体にいい?気になる疑問と賢い付き合い方を徹底解明

さて、蒸留酒の基本的な知識を深めたところで、次はおそらく多くの方が最も気になっているであろう健康に関するテーマに踏み込んでいきましょう。「蒸留酒は太らないって聞くけど本当?」「体にいいって本当?」そんな疑問に、専門家の視点から正直にお答えします。

- 「蒸留酒は太らない」説は本当?多くの人が抱く疑問とその理由を解明

- 鍵は「糖質」にあり!蒸留酒がヘルシーとされる科学的根拠とは

- 蒸留酒が体にいいと言われるのはなぜ?メリット・デメリットを正直に解説

- 数あるお酒の中で、あえて「蒸留酒がいい理由」とは?専門家の視点

- 目的別に選ぶ!今、本当に飲むべき蒸留酒ランキング

- 結局、蒸留酒とはどんなお酒ですか?シーン別・楽しみ方のススメ

- 最後に押さえるべき「蒸留酒とは」のポイント

「蒸留酒は太らない」説は本当?多くの人が抱く疑問とその理由を解明

イメージ画像:Spirits Navi | 家飲み研究員の蒸留酒ガイド 作成

この「蒸留酒は太らない」という説、結論から言えば「半分本当で、半分は誤解」です。

正確に言うと「醸造酒に比べて太りにくい」というのが正しい理解です。決して「いくら飲んでも太らない魔法の飲み物」ではありません。

なぜ太りにくいと言われるのか。その最大の理由は、次の項目で詳しく解説する「糖質」にあります。しかし、忘れてはならないのが「カロリー」の存在です。アルコール自体が持つカロリーは、1gあたり約7kcal。これは脂質の9kcalに次ぐ高さです。アルコール度数の高い蒸留酒は、当然ながらカロリーも高くなります。

ただし、アルコールのカロリーは「エンプティカロリー(空っぽのカロリー)」と呼ばれ、体に蓄積されにくい性質があります。しかし、ここが落とし穴。体はエンプティカロリーであるアルコールを優先的に分解・燃焼しようとするため、一緒につまんだ唐揚げやおつまみの脂質や糖質の代謝が後回しにされてしまいます。結果として、おつまみのカロリーが脂肪として蓄積されやすくなるのです。

つまり、「蒸留酒自体」が直接的に脂肪になるわけではないものの、飲み過ぎれば結果的に太る原因を作り出す、と理解するのが正解です。

鍵は「糖質」にあり!蒸留酒がヘルシーとされる科学的根拠とは

では、なぜ蒸留酒が「太りにくい」「ヘルシー」と言われるのでしょうか。その科学的な根拠は、まさしく「糖質」がほぼ含まれていない点にあります。

思い出していただきたいのが、蒸留のプロセスです。原料となる醸造酒を加熱した際、沸点の低いアルコールと共に蒸発するのは水分やごく一部の香り成分のみ。原料由来の糖質やタンパク質、食物繊維といった成分のほとんどは、元の液体の中に残されます。

このため、ウイスキー、ブランデー、焼酎、ウォッカ、ジン、ラム、テキーラといった主要な蒸留酒の糖質量は、驚くことに「ほぼゼロ」なのです。

糖質を摂取すると血糖値が上昇し、それを下げるためにインスリンというホルモンが分泌されます。このインスリンには、血中の糖を脂肪として体に蓄える働きもあるため、血糖値の急上昇は肥満に繋がりやすいとされています。

糖質を含まない蒸留酒は、この血糖値の上昇を招きにくいため、インスリンの過剰な分泌を抑えることができます。これが、蒸留酒が「太りにくい」と言われる最大の理由であり、糖質制限を心掛けている方々から支持される根拠となっているのです。

蒸留酒が体にいいと言われるのはなぜ?メリット・デメリットを正直に解説

「体にいい」という言葉もまた、慎重に捉える必要があります。どんなお酒も「適量を守る」という大前提があって初めて、そのメリットが語れるからです。ここでは、蒸留酒のメリットとデメリットを正直に解説します。

【メリット】

- 糖質・プリン体がほぼゼロ: 前述の通り、血糖値の上昇を抑え、肥満リスクを軽減します。また、痛風の原因となるプリン体もほとんど含まないため、健康診断の数値を気にしている方には嬉しいポイントです。

- 血行促進効果: 適量のアルコールは血管を拡張させ、血行を良くする効果が期待できます。これにより、体が温まったり、リラックスしたりする効果に繋がります。

- アロマによるリラックス効果: 特にウイスキーやブランデー、ボタニカルが香るジンなどは、その豊かな香り自体にアロマテラピーのようなリラックス効果があると言われています。

【デメリット】

- アルコール度数が高い: 高純度のアルコールであるため、肝臓への負担は醸造酒よりも大きくなる傾向があります。休肝日を設けるなど、体をいたわる飲み方が不可欠です。

- 飲み過ぎのリスク: クリアな味わいで飲みやすいため、ついペースが速くなりがちです。気づかぬうちに多量のアルコールを摂取してしまう危険性があります。

- 食道や胃への刺激: 度数が高いため、空きっ腹に飲むと粘膜を強く刺激することがあります。チェイサー(水)を用意したり、食事と共に楽しんだりする工夫が大切です。

結論として、蒸留酒は糖質やプリン体を避けたい場合には優れた選択肢ですが、その高いアルコール度数ゆえのリスクも理解し、賢く付き合うことが何よりも重要です。

数あるお酒の中で、あえて「蒸留酒がいい理由」とは?専門家の視点

では、専門家の視点から見て、数多あるお酒の中で蒸留酒を選ぶ「いい理由」とは何でしょうか。それは以下の3つの魅力に集約されると私は考えています。

- 「ピュアネス(純粋性)」の魅力: 蒸留という工程は、原料の雑味を取り除き、そのエッセンスを磨き上げる作業です。そのため、原料由来の純粋な風味とアルコールのクリアな味わいをストレートに楽しむことができます。このピュアさゆえに、二日酔いの原因とされる不純物(コンジナー)が少ないと言われることもあります(※個人差があります)。

- 「ダイバーシティ(多様性)」の魅力: 原料、産地、蒸留方法、そして熟成の有無や期間。これらの要素の組み合わせによって、蒸留酒の味わいは無限に広がります。世界中のウイスキーを飲み比べる探求の旅、様々な芋の品種で造られる焼酎の奥深さ、クラフトジンの個性的なボタニカルの世界。一生かかっても味わい尽くせないほどの多様性は、まさに「大人の知的好奇心」を満たしてくれる趣味と言えるでしょう。

- 「フレキシビリティ(柔軟性)」の魅力: 飲み方の自由度が高いのも蒸留酒の大きな利点です。ロックやストレートでじっくり味わうもよし、ソーダや水で割って好みの濃さに調整するもよし、カクテルのベースとして華やかに変身させるもよし。その日の気分や体調、食事の内容に合わせて柔軟にスタイルを変えられるため、あらゆるシーンに寄り添ってくれます。

目的別に選ぶ!今、本当に飲むべき蒸留酒ランキング

「色々あるのはわかったけど、結局どれを飲めばいいの?」という方のために、ここでは具体的な目的別に、今おすすめしたい蒸留酒をランキング形式でご紹介します。

- 【初心者向け】まずはこれから!飲みやすさランキング

- 麦焼酎: クセが少なく、軽快でフルーティーな銘柄が多い。水割りやソーダ割りでスッキリ楽しめます。

- バーボンウイスキー: コーン由来の甘みが特徴で、コーラで割る「コークハイ」も鉄板。

- ジャパニーズ・クラフトジン: 柚子や緑茶など、日本人にとって馴染み深いボタニカルを使ったものが多く、爽やかで親しみやすい味わいです。

- 【健康志向向け】糖質を気にせず楽しむランキング

- 焼酎(甲類): 連続式蒸留で造られ、限りなくピュアなアルコール。糖質・プリン体はもちろんゼロ。レモンサワーなどのベースに最適。

- ウォッカ: 白樺炭ろ過によるクリアな味わい。ソーダとライムだけで作る「ウォッカリッキー」なら糖質を気にせず楽しめます。

- ドライ・ジン: 伝統的なロンドン・ドライ・ジンは甘みがなくキリッとした味わい。トニックウォーターではなく、ソーダで割るのが通。

- 【食中酒向け】料理とのペアリングランキング

- スコッチウイスキー(ハイボール): 爽快な炭酸とスモーキーな香りが、揚げ物や肉料理の脂をスッキリと洗い流してくれます。

- 本格焼酎(お湯割り): 特に芋焼酎や米焼酎のお湯割りは、出汁を使った和食との相性が抜群。料理の風味を引き立てます。

- テキーラ(ブランコ): 意外かもしれませんが、フレッシュなテキーラは魚介のマリネやタコスなど、スパイシーで酸味のある料理と最高の相性を見せます。

結局、蒸留酒とはどんなお酒ですか?シーン別・楽しみ方のススメ

この記事を通して、蒸留酒の様々な顔が見えてきたのではないでしょうか。

最後に、冒頭の問いに改めてお答えしましょう。

結局、蒸留酒とは、「醸造酒を蒸留することで、アルコールの純度と原料の魂を磨き上げた、クリアで多様性に富んだお酒」です。それは時に、歴史のロマンに思いを馳せる一杯となり、またある時には、健康を気遣うあなたの賢いパートナーにもなってくれます。

- 仲間と賑やかに楽しむ夜は…キリッと冷えたハイボールや、ライムを絞ったジンリッキーで乾杯!弾ける炭酸が、会話を一層盛り上げてくれるでしょう。

- 一日の終わりに、一人静かに向き合う時間は…お気に入りのロックグラスに大きな氷を入れ、シングルモルトウイスキーを注ぐ。ゆっくりと溶けていく氷と共に変化する香りと味わいに、時の流れを忘れてみてはいかがでしょうか。

- こだわりの料理と共に味わうなら…繊細な和食には、米焼酎のロックを。スパイシーなエスニック料理には、ラムのソーダ割りを。料理と蒸留酒が織りなすマリアージュは、食卓をこの上なく豊かなものにしてくれます。

蒸留酒の世界への扉は、今まさに開かれました。この一杯が、あなたの日常を少しだけ豊かに、そして深く彩るきっかけとなることを心から願っています。

最後に押さえるべき「蒸留酒とは」のポイント

ポイント

- 蒸留酒は醸造酒を蒸留しアルコール純度を高めたお酒である

- 醸造酒との決定的違いは「蒸留」という工程の有無に尽きる

- アルコールの沸点が水より低い性質を利用して造られる

- その起源は中世の錬金術師による「生命の水」の探求にある

- ウイスキーは穀物、ブランデーはワインが主な原料だ

- ジンはジュニパーベリー、ラムはサトウキビで風味付けされる

- ウォッカは白樺炭ろ過によるクリアな味わいが身上である

- テキーラは竜舌蘭(アガベ)という植物から造られる

- 焼酎は米・麦・芋など日本独自の多様な原料を持つ蒸留酒だ

- 蒸留工程により、原料に含まれる糖質はほぼゼロになる

- 糖質が少ないため血糖値の急上昇を招きにくい

- プリン体もほとんど含まないため健康志向の人に選ばれる

- ただしアルコール自体のカロリーは存在するため飲み過ぎは禁物だ

- 英語では魂や精霊を意味する「Spirits(スピリッツ)」と呼ぶ

- ストレートからカクテルまで飲み方の自由度が非常に高い